site anne-catherine caron lettrisme

PANORAMIQUE SUR QUELQUES ŒUVRES

DE L’ANTI-CINEMA LETTRISTE

par Anne-Catherine Caron

« On ne prétend pas que le cinéma soit mort, on affirme simplement qu’un certain cinéma est épuisé ». Isidore Isou, Esthétique du cinéma, 1952.

Dans Appendice sur le débat passé et futur du ciné-club qui achève son ouvrage théorique Esthétique du cinéma, Isidore Isou, au sujet du Film-débat présenté en 1952, à Paris, au Ciné-club du Musée de l’Homme déclare « Je demande un nouvel effort de création ou de novation dans les discussions du ciné-club. Le cinéma étant mort, on doit faire, du débat, un chef-d’œuvre. La discussion, appendice du spectacle, doit devenir le vrai drame. On renversera ainsi l’ordre habituel des préséances. L’art de la reproduction reproduira les débats de tous les autres arts. Il faudrait interdire le glouglou nul. Des voix pures et neuves s’ordonneront alors dans la salle, en lançant des phrases sans cesse originales, et sans rapport avec un sujet quelconque. Des hommes résolus feront des gestes jamais vus, heurtant ou émouvant le public. (…) Grâce au débat isouien, les débats explicatifs qui se sont souvent perdus en faveur des films qu’ils commentaient, pourraient se perpétuer en soi et pour soi. (…) J’estime trop ceux qui se taisent dans les discussions des salles, qui réfléchissent et prennent, mentalement des notes, pour ne pas espérer que le débat lui-même, en évoluant, finira par un grand silence ».

Paradoxalement, c’est par cette explication, implacable pour le cinéma, et par le film auquel il fait allusion, censé achever l’histoire de l’art filmique inauguré par les frères Lumière, que débute notre exploration de l’anti-cinéma.

Le Film-débat, qui réduit le cinéma à des discussions entre les spectateurs, débouchera prophétiquement sur son absence même. C’est précisément de cette absence que le cinéma va se nourrir.

Mais comme pour tous les arts, le cinéma connaîtra une seconde naissance manifestée au moment où la cinématographie, ayant épuisé son amplitude construite autour de toutes les thématiques possibles, va resserrer ses composants afin de les contraindre à s’autonomiser pour s’interroger sur elle-même. Cette renaissance, c’est Isidore Isou qui l’a indiquée en 1951, l’année précédant son Film-débat, avec son célèbre Traité de Bave et d’éternité qui, par l’apport de l’image ciselée et du montage discrépant, introduisait cet art dans la perspective moderne de son évolution. Le Film-débat en sera le terme.

Mais cela ne sera qu’un début. L’année suivante, en 1953, avec le film hypergraphique prophétique, Amos ou Introduction à la métagraphologie, il inscrit cet art dans une nouvelle révolution. A son sujet il précise que « Le cinéma (image et son) restera comme imprimerie mais ses éléments ne pourraient continuer à vivre que par la transformation du sens de leurs signes, épuisés dans leur signification ordinaire. (…) je crois que l’avenir du cinéma, comme celui de toutes les représentations esthétiques figées ou vivantes, ne peut aboutir qu’au Temple Métagraphique, le foyer de renouvellement des signes. Le cinéma sera alors une des formes du roman inédit ». Les images de cette oeuvre en sont la preuve. Ce sont des photographies rehaussées de multiples signes colorés peints à la gouache qui ont été disposées « pour composer un sketch (très court) en soi : après une vue sur la chambre de l’auteur, on voit celui-ci en train de se peigner, sortir dans la rue et rencontrer deux amis avec lesquels il se dirige vers les arcades de la Place Saint-Michel. Le Sketch publié rejoint ainsi le film métagraphique qui préoccupe l’auteur en ce moment. » Ces hypergraphies mises en scène sur le papier campent les « extérieurs », le décor mythique des évolutions quotidiennes de l’inventeur de la poésie alphabétique dans le Quartier Latin de la grande époque de son Traité de Bave et celui qu’il décrit aussi dans Je vous apprendrai l’amour. Les clichés de son lit abandonné et de lui-même se recoiffant devant le petit miroir d’une chambre de bonne évoquent toutes les aventures intellectuelles et pratiques auxquelles l’auteur de La Mécanique des femmes se livrait alors. C’est donc, également, une tranche du vécu du cinéaste visionnaire.

Si, dans Les Journaux des Dieux, Isou avait intégré tous les caractères passés, présents et à venir, la calligraphie, tous les genres de mystères visuels et les rébus, avec Amos, il poursuit l’élargissement de la forme esthétique de la communication visuelle par l’introduction, notamment, de la photographie, des différentes possibilités de l’impression superposée, de la reproduction sonore, du cinéma et de l’architecture. Un intérêt supplémentaire de la bande-son réside dans le fait que l’auteur étudie d’une manière particulière la relation entre les arts et les sciences et, pour l’esthétique, la délimitation précise de l’exactitude et de l’harmonie. Il fonde également la nécessité d’établir pour l’écriture nouvelle, l’apport d’une morphologie, d’une syntaxe et d’une grammaire inédites.

Mais, presque au-delà de cette somme d’inventions, dans l’évolution inévitable vers son immobilisme, le cinéma prend également la forme apparemment ancienne, mais transmuée, de ce qui n’était qu’un livre avec des « images », pour devenir un film à part entière.

En 1956, allant encore plus loin, avec Introduction à une esthétique imaginaire, l’auteur fera rentrer le cinéma dans l’univers des virtualités innombrables dont le soubassement nouveau sera fondé sur le cadre supertemporel qu’il théorisera en 1960 et qui se basera sur la participation totale et active du public.

Cette découverte se concrétisera d’ailleurs la même année au travers de deux œuvres où Isou est le premier à convier les spectateurs à intervenir directement dans le cadre filmique qu’il ouvre pour l’éternité. Ces deux réalisations, présentées à la Galerie-Librairie L’Atome, entrent dans l’histoire du cinéma sous les titres de Le Film supertemporel ou la Salle des idiots et Débats sur le cinéma. Dans la première dont le sous-titre titre sert à fustiger « le crétinisme du septième art d’aujourd’hui » le cinéaste invite les participants à réaliser leur propre film, à partir de divers éléments proposés pour le concevoir sur place ou bien à l’extérieur comme autant de « témoignages impérissables de l’un des systèmes novateurs les plus importants de notre temps ». La bande sonore sera uniquement constituée de phrases ou d’enregistrements confectionnés par les participants.

La seconde œuvre, Débats sur le cinéma, propose que tous les échanges verbaux de l’assistance soient utilisés comme les éléments de la colonne sonore qui devient exclusive : « Tout ce que vous allez dire, tout ce que nous allons dire, sera considéré comme la bande-son d’une œuvre cinématographique infinie, ininterrompue, supertemporelle ! » L’abandon de la bande optique usée, banalisée et répétitive à laquelle Isou avait déjà renoncé dès 1952 avec le Film-débat est ici réitéré pour faire place au débat pur qui seul demeure « capable de révéler des créations authentiques ». L’auteur propose même quelques pistes de discussion sur les sujets pseudo-intellectuels dont s’abreuvaient alors les médias ou bien des appréciations sur l’antériorité de l’art supertemporel par rapport à des structures voisines, le sexe ou les soucis personnels de chacun.

Comme un véritable défi filmique, l’introduction sur tous les plans de la Connaissance et de la vie émotionnelle de la pensée humaine sera prolongée, en 1965, dans L’Auberge espagnole qui invite à voir et à entendre « ce que vous donnerez à voir et à entendre ». Cette supertemporalité constituera le sujet même du film, en propulsant le spectateur au cœur de la scène de ses propres désirs. C’est, en quelque sorte, un « work in progress » continu où le cinéphile fera son propre film en ébauchant, notamment, ses propres interventions que les autres compléteront, effaceront pour constituer autant d’œuvres qui, pour chaque état du travail, seront présentées au plus grand nombre par les moyens d’un appareil reproducteur.

Le créateur sera remplacé par des membres de l’assistance qui improviseront des discours sur le sujet de ce film ou d’autres thèmes pour canaliser, d’une manière positive, les capacités d’actions ou les « réactions cinématographiques » de l’ensemble des spectateurs.

Ce méta-cinéma fulgurant ou convulsif sortira à son tour du cadre de la salle de projection pour s’étendre à la rue où des spectacles seront donnés, puis, y reviendra, augmenté de nouveaux intervenants rejoignant les anciens dans un acte de simultanéité jamais atteint dans l’art filmique. Avec des « armes » (tomates et polochon), nécessaires à une polémique violente, L’œuvre provocatrice simple ou double, tout comme l’œuvre provocatrice simple inversée ou l’œuvre à provocation polyvalente deviendra une immense bagarre qui « se transformera en classique du cinéma ».

Au-delà de ce type d’œuvres qui semblent au premier abord « délirantes » pour les consommateurs ordinaires du cinéma commercial – où, pourtant l’on retrouve aussi les courses-poursuites vertigineuses de Entr’acte de René Clair –, Isou apporte un éclairage fondamental sur l’usage de toutes sortes de mécaniques s’intégrant désormais à part entière dans l’art filmique: les supports inédits de la méca-esthétique généralisée qu’il appelait déjà de ses vœux dans Esthétique du cinéma.

Dans la présentation d’un autre de ses films, La Novation cinématographique infinie, de 1965, Isou précise une différence importante entre le débat, « système d’accomplissement des spectateurs, créé en 1952, et le cadre supertemporel créé en 1960 ». Si dans son Film-débat dont la durée coïncide avec celle d’une séance traditionnelle, le public est simplement invité à converser, sa marge de manœuvre se résume à des discours oraux, alors que dans le cadre à participation multiple, le public est convié à se manifester de toutes les manières possibles grâce à une infinité de mécaniques et de matériaux existants ou à inventer. Dans ce dernier cas la réalisation intègre le temps infini et elle demeure ouverte, en se perpétuant pour l’éternité.

Questions et réponses, réalisé en 1967, participe de la même esthétique et se concrétise cette fois par le fait que les spectateurs sont invités, par un système d’interactivité instauré par Isou, à poser toutes les questions de leur choix alors que des réponses seront données par d’autres spectateurs ou les organisateurs eux-mêmes.

A Propos de la rue, est un film infinitésimal présenté à la Cinémathèque Française, en 1970, où l’auteur met en scène sa sortie de la salle de projection pour proposer aux spectateurs de le suivre physiquement ou par la pensée dans la rue dans le but d’accomplir sa réalisation cinématographique. Son corps et tous ses éléments constitutifs, physiques et spirituels, investissent la voie publique et l’univers entier pour constituer le relais d’un film imaginaire. Cette séquence se transformera en un film supertemporel dès l’instant où, abandonnant les spectateurs qui le suivent, il invite ces derniers à poursuivre seuls le déroulement de l’œuvre, tout en leur précisant que si, d’aventure, ils le croisent un jour dans la rue, ils continueront ensemble à perpétuer cette oeuvre.

Encore une bataille pour la création est un film réalisé pour la première fois en public à la soirée consacrée au Cinéma Lettriste le 22 novembre 1972 à la Cinémathèque de Toulouse. Il se déroule dans la salle éclairée où les éléments visuels « sont constitués par les expressions des spectateurs et des animateurs de la manifestation ou des récitants ». La partie orale sera mise en scène par le public lui-même qui composera une anthologie d’œuvres de son choix à partir d’extraits de poèmes lettristes, d’œuvres hypergraphiques ou d’ouvrage en prose d’Isidore Isou. Cette réalisation intègre également l’hommage que rend l’auteur à son premier « disciple total », Gabriel Pomerand, au sujet duquel il suggère une méditation sur le suicide et la manière de dépasser cette forme d’autodestruction.

Renouvelant sans cesse les domaines esthétiques, c’est avec l'Excoordisme ou le téïsynisme que, dès 1991, le créateur du Lettrisme offrira à l’art du film une nouvelle forme axée sur l’organisation en extensions et en coordinations des infra et des supra particules, aux fins de constituer un degré à venir de l’exploration de l’art de l’écoulement de la reproduction dont quelques œuvres témoignent dans l’exposition de la réalité.

L’œuvre cinématographique de Roland Sabatier représente un pan entier et cohérent d’une exploration systématique des apports du Lettrisme. Dans chacun de ses secteurs, il choisit d’en aborder totalement les différentes facettes pour défricher, dès 1963, une multitude de possibilités restées vierges. C’est ce qu’il va entreprendre à la fois dans le cinéma ciselant, hypergraphique, infinitésimal, supertemporel et excoordiste, en mettant en avant nombre de nuances novatrices. Les titres de ses œuvres sont, en eux-mêmes, des éléments primordiaux des réflexions qui témoignent de leur étendue. Ceux-ci se présentent comme des suggestions « poétiques », explicatives ou hermétiques qui sont autant de preuves de son cheminement que des résolutions qui sont les siennes. C’est certainement par cet angle que l’on peut aborder certains de ses films majeurs comme Les Preuves, Pour-Venise-Quoi ? Esquisses, Adieu Méliès, Entrac’te, Le Songe d’une nudité, No movies, Deux petits films paisibles, ou, encore Episodes et Narrations. Les mécaniques souvent empruntées au monde de l’enfance renvoient à une féerie destituée, à une atmosphère de fête défunte imprégnant fortement bon nombre de ses réalisations, car, selon lui « le cinéma finit par ne plus être qu’une moquerie grossière du cinéma », du fait que « à présent, comme dans un musée, il se fait du simple déballage des éléments qui, autrefois, servaient à faire le cinéma. » Dans le but de se jouer du cinéma, l’auteur « redevient l’enfant qui joue au cinéma et devient l’ancien cinéaste qui regarde nostalgiquement son passé ».

Cette détermination constante sous-tend le recours à un méta-cinéma que des auteurs comme Eugeni Bonet et Eduard Escoffet ont parfaitement mis en évidence dans El cine letrista, entre la discrepancia y la sublevación, à l’occasion d’une manifestation récente consacrée à plusieurs réalisateurs lettristes au MacBa de Barcelone. D’une manière générale, la réflexion sur l’immobilité à laquelle parvient le cinéma à la fin de la phase ciselante est chère à cet artiste : « J’aime le ciselant, et, comme certains le savent, je me plais dans ma propre œuvre à l’explorer, en ce sens qu’avec lui on ne tergiverse pas ; on passe tout de suite à l’essentiel, sans raconter ou faire des histoires ».

Gravure projetable, de 1964, appartient à cette catégorie de films anéantis qui propose, sous la forme d’une diapositive, une unique image susceptible de s’imposer, comme projection, au-delà de l’écran sur tous les supports possibles comme autant de spectacles autonomes. Conçue primitivement pour figurer comme implique décorative dans le polylogue Graal ou la leçon des rois, publié en 1964 dans la revue Ur, cette œuvre, comme d’autres du même genre, réalisées en même temps ou par la suite, ont été projetées en 1966 sur la scène du Café-Théâtre de l’Echiquier, co-créé par Jacques Caillat et par l’auteur.

En 1972, ce réalisateur a également conçu trois films singuliers à partir de passe-vues en matière plastique, destinés aux enfants, dans lesquels la pellicule impressionnée à l’origine ou grattée est recouverte par la transcription à l’encre de textes expliquant les œuvres nouvelles. Leurs titres, Je voulais réaliser un petit film normal, Je voulais réaliser un petit film intelligent et Comment j’ai réussi un film sans caméra, témoignent du degré de naïveté et de ridicule auquel l’auteur pense que le cinéma doit aboutir ou sombrer. La dimension du cinéma ciselant, notamment hermétisé ou anéanti, constitue une part particulièrement riche du travail effectué par cet auteur. Pensiez-vous (vraiment) voir un film ?, de 1973, incarne la survie du cinéma réduit, dans le cadre d’une installation sommaire, à un énoncé ironique inscrit sur un écran symbolique, renvoyant à l’inutilité d’assister encore à une séance de cinéma.

Un autre film, Montage, de 1973, présenté comme une oeuvre polythanasée, est constitué de sept photographies diversement ciselées et réunies par différents systèmes de « collages » (des clous, des épingles, du scotch, du fil cousu, des trombones, etc.) qui ont pour but, du fait de leur nature non adéquate, d’interdire toute projection. C’est la liaison volontairement grossière, grotesque même, bricolée, entre les images qui incarne, comme travail minutieux et déplacé exercé sur le montage, un des intérêts majeurs de cette réalisation. Tous les clichés ont été pris à l’occasion de différents vernissages d’expositions, de Man Ray notamment, que l’auteur a organisées à la galerie Suzanne Visat entre 1971 et 1973. Signalons comme une particularité que l’une de ces photographies a été ciselée et hypergraphiée par Micheline Hachette.

Les deux films intitulés Episodes et Narration, aux titres plus évocateurs de la prosodie que de la cinématographie, ont été réalisés en même temps, en 1969, et sont définis par le réalisateur comme deux œuvres à caractère hypergraphique. Il est intéressant de noter que ces films semblent pour la première fois introduire le frottage pour formaliser la bande image. Ses différents fragments s’inscrivent sur divers morceaux de pellicule 35 mm, préimpressionnée et, pour l’essentiel, composés d’images ciselées, travaillées les unes après les autres par une association de frottages et de grattages sur diverses matrices anciennement utilisées pour les linogravures, de 1964, de ses Lettries ronflantes, ou de 1965 de la Revue O, qui comportaient des lettres et des signes en relief. Pour sa part, la bande sonore fait ressortir les verbalisations inscrites sur la pellicule d’origine pour privilégier et mettre en évidence des mots et des bruits ou sons précis. Par la combinaison visuelle et sonore, ces réalisations représentent une tentative originale de mise en œuvre d’une narration cinématographique hypergraphique. Une autre caractéristique, et non des moindres à l’égard de la mécanique du cinéma, réside dans le fait que les différents plans qui le constituent sont présentés en eux-mêmes, sous la forme de bobinots séparés, sans qu’aucun montage ne les relie. Le travail effectué est de ce fait occulté et anéanti par le fait de la polythanasie appliquée à l’art filmique. Très justement, Frédérique Devaux note dans son Cinéma Lettriste que ces œuvres in-montrables « retiendront l’attention des futurs exégètes qui pourront méditer sur la place de l’invisible dans la création esthétique au cinéma ».

Toujours dans le cinéma hypergraphique, Sabatier conçoit en 1980, le film intitulé Phrases, dont le titre en lui-même témoignage du passage de l’image à la prose. Cette œuvre, donnée par l’auteur sous la forme d’une succession de planches, propose d’alterner systématiquement des images et des sons, dont chacun vaudra pour un signe lexical, syllabique ou idéographique sonore ou visuel. Une image muette de foule est, par exemple, suivie, sur le plan auditif, par un bruit de pluie qui tombe et ainsi de suite jusqu’à la fin du film. Du fait que chaque signe est associé à un son du langage articulé, l’auteur propose une authentique écriture cinématographique qui se déroule dans la durée tout en tenant compte de l’ensemble des spécificités de l’art filmique. Dans le cas du cinéma à poly-écriture, cette œuvre est ciselante dans le sens où les signes ne s’organisent plus en fonction de la cohérence des référents établis, mais les uns par rapport aux autres, avec pour seule préoccupation la recherche d’agencements purs.

Les Preuves, de 1966, nous replonge dans l’au-delà de l’immobilisme, précisément dans la l’intra-mobilité de l’art infinitésimal. Ce cinéma imaginaire se présentifie ici par le biais d’une boîte de film fermée à partir de laquelle l’amateur comprend qu’il est seul à pouvoir concevoir tous les composants de la réalisation. Le paradoxe de cette oeuvre qui n’existe pas tient au fait qu’elle est censée, au seul énoncé de son titre, nous donner la preuve de son existence. La pellicule, sans doute placée à l’intérieur, étant vouée à ne jamais être dévoilée. En tant que telle, elle est l’un des points extrêmes de l’aboutissement du cinéma et le comble de la beauté absolue auquel cet art pouvait accéder. Ce cinéaste du vide dit aussi qu’il chérit les idées simples, limpides et explicites, sans ambages, qui n’accumulent pas trop de concepts différents. Ici, il parvient au chef-d’œuvre sans fatiguer le spectateur. Sans référence avec le sous-titre de la dernière partie du Traité de Bave, auquel il fait penser, le titre donné à ce film a été dicté à l’auteur par le « désir de montrer ce qui demeure lorsque, justement, il n’existe plus rien. » Cette preuve est celle, encore tangible, d’une irréalité qui se réalise uniquement dans les méandres du cerveau des spectateurs. En possession du collectionneur Eric Fabre, l’original de cette œuvre n’ayant pu être présenté, nous avons fait figurer à sa place une réplique que l’auteur a réalisée en 2005 qui restitue à l’identique toutes les caractéristiques de la version initiale. De même, à des dates différentes, le réalisateur a conçu diverses versions originales de Les Preuves, notamment en chinois, en russe, en allemand, en italien, et une version espagnole qui figure dans la collection du MacBa de Barcelone.

A partir de 1969, Sabatier a réalisé un certain nombre d’œuvres dans lesquelles il s’est approprié des faits de la réalité, comme des catastrophes naturelles, des sentiments, des souvenirs, certaines situations de la vie, à partir desquels il suggère au public de les considérer comme des composants infinitésimaux et supertemporels à travers les configurations constructives ou destructives de cette esthétique. Retenues funestes, Les Assassins de la culture, Je signe tous les souvenirs, réunis sous le titre de Trois films infinitésimaux, participent de cette démarche sous la forme de courtes injonctions manuscrites. Deux petits films paisibles : 1) serein ; 2) tranquille, de 1975, présentent chacun une unique image sur laquelle figurent les mentions « son », « image » et « montage ». Ces deux films destinés à être présentés ensemble ou séparément se définissent comme des réalisations mono-infinitésimales en tant qu’ils suggèrent l’élaboration d’une vision mentale unique, quasi-obsessionnelle. Pour sa part, le son également basé sur un seul bruit inlassablement répété soutient dans la dimension auditive l’approfondissement de l’exploration solitaire de cette particule.

Regret, de 1978, se présente sous la forme d’un classeur renfermant une multitude de notes, de projets, d’indications accumulées par l’auteur depuis 1964, toutes relatives à des films qui n’ont jamais été dévoilés au public et que ce dernier a tout loisir d’imaginer. En outre, l’auteur propose que le son soit composé par un débat entre les amateurs et le cinéaste au sujet de l’homologation des œuvres d’art. Si le titre est susceptible de renvoyer à une architecture de souvenirs, peut-être est-il possible de considérer que cette œuvre encourage le cinéphile à élaborer mentalement, un peu à la manière proustienne, des séquences ou des plans immensément longs, disproportionnés, sans fin. Mais l’on peut aussi concevoir que ce film reste la dernière matérialisation possible d’un débordement créatif extrême qui n’a pu aboutir, et, en ce sens, il pourrait correspondre dans la cinématographie au Livre de Mallarmé.

En 1984, à partir d’un plan de la ville de Rome, avec Film déambulatoire, il offrira aux spectateurs la possibilité de flâner dans la Ville Eternelle en s’imaginant être un « super-être » tranquille et confiant, dont les pensées et les actes sont soutenus et expliqués par la Créatique et la Kladologie. Cela, est-il ajouté sur le texte accompagnant l’œuvre, en étant « à peine agacé de croiser sur son passage des curés, des néo-dadaïstes ou des situationnistes ». Il est vrai que la réalisation est introduite sur un ton polémique par les différentes manières d’arpenter les rues d’une ville qui varient selon que l’on est un artiste réactionnaire, un détracteur de la « Société du spectacle » ou bien un croyant. Le plan et la cartographie alliés au concept de promenade jouent un rôle sinon récurrent du moins répété chez l’artiste qui les a utilisés dans différentes réalisations architecturales, photographiques ou plastiques depuis 1966 avec, notamment sa Peinture déambulatoire. Avec ce film, cette mécanique intègre le cinéma où déjà, en 1970, Isou avait également réalisé, mais dans un sens différent, une marche concrète pour son œuvre, A propos de la rue. Ces deux réalisations sans doute uniques dans l’histoire du cinéma ouvrent un champ infini de « dérives » flamboyantes à tous les promeneurs solitaires à venir.

Daté de 1985, Mise en place de rires justes sur une société injuste se présente sous la forme d’un livre regroupant un certain nombre de contrepèteries déjà existantes, dont l’auteur a modifié certains termes de manière à couvrir à peu près l’ensemble des personnalités de l’époque, pour en faire, à l’occasion de leur lecture, les fondements humoristiques et parfois graveleux de la critique d’une société injuste. Les célébrités à la réputation injustement méritée se succèdent dans des situations burlesques qui naissent de la substitution dans une phrase, de mots, de syllabes ou de lettres, par d’autres. Par cet artifice langagier, le spectacle devient hilarant et c’est précisément cette hilarité qui sert de base aux amateurs pour l’élaboration de données capable de leur permettre d’imaginer une société meilleure.

En 1994, il concevra, Je vous surveille, défini par lui comme une « œuvre filmique de klado-vigilance ». Fondé sur le concept de kladologie qui est la science de l’ensemble des branches de la Culture, ce film se présente sous la forme matérielle d’une photo de l’auteur vue à travers une image télévisuelle et d’une annonce suggérant que la pièce dans laquelle l’œuvre est dissimulée est mise sous surveillance, c’est-à-dire sous la vérification du respect des lois kladologiques. En fait, il fonctionne comme un témoin susceptible de contrôler tous les écarts dialectiques décelables, à un moment donné, entre les différents domaines du Savoir. Après avoir été reproduite dans Les Echos du durable en 1995, cette oeuvre a été exposée à Paris, à la librairie La Hune, en partie dissimulée dans les rayonnages, le 15 juin 2004, dans le cadre du IVe Festival International d’Art Infinitésimal et Sup.

Roland Sabatier a également investi la structure de l’Excoordisme appliquée au cinéma avec, notamment, en 1994, Repères filmiques orthonormés par lequel il pénètre ce système en développant en 36 segments un panorama complet de toute l’histoire des cinémas passés, chaque fois symbolisés par des images précises. L’ensemble permettant une approche diachronique du déroulement du déchiffrement. Les éléments de cette histoire incarnent des réminiscences anti-contournées placées à l’intérieur d’un dispositif dont certains composants lumineux, semblables à des étoiles, montrent qu’il est sans limites. Des mesures portées çà et là marquent pour chacune leur degré de rapprochement ou d’éloignement. Cette architecture à l’apparence vertigineuse a pour but de « suggérer vers quoi se diriger ». L’ensemble n’est pas sans faire songer, comme l’auteur l’indique dans un texte inédit, « à une cosmologie à la fois féerique et inquiétante à l’intérieur de laquelle paraissent s’échanger les messages supérieurs des grands cinéastes dont les échos viennent toucher tous nos sens ».

Avec ce film comme avec les autres, et indépendamment des formes esthétiques envisagées, le discours sur le cinéma reste un référent privilégié de l’ensemble de sa production cinématographique.

Notons encore que Roland Sabatier, avec Isidore Isou et Maurice Lemaître est, parmi les lettristes, celui qui s’est le plus largement et le plus régulièrement investi dans la cinématographie.

Dans le texte publié dans Il Lettrismo al di là della femminilitudine où que je retraçais une première ébauche de l’histoire des femmes au sein du groupe lettriste, j’écrivais avoir toujours eu le sentiment que l’œuvre de Micheline Hachette avait un sens, et même du sens. C’est certainement parce que, plus particulièrement dans le domaine des arts visuels où elle s’est exprimée dès le tout début de 1964, elle a su réaliser et distribuer dans le temps, plusieurs œuvres explicites, qui appartiennent de plain-pied à la culture contemporaine, au point de parvenir même à la symboliser. Pour ne mentionner que ce qu’elle a accompli plus précisément dans l’art de la reproduction, citons plusieurs rayogrammes à signes, de 1964, son ensemble intitulé Douze photographies lettristes, hypergraphiques, infinitésimales et supertemporelles, de 1971, qui figurait dans l’exposition de la galerie Fichbacher ou, encore, les sept chapitres de Chronique d’un été qui proposait, en 1973, des fragments de photographies ciselées en rapport avec des thèmes discrépants.

Dans le cinéma, il me semble que cet auteur a créé, dans un axe déterminé, un ensemble cohérent de plusieurs films sans pellicule qu’elle a représenté d’une manière originale, à la fois sensible et humoristique. La fragilité de l’instantané constitué par les films infinitésimaux et supertemporels présuppose que le réalisateur consigne de manière explicite toutes les données dont les présentations au public n’intègrent plus que quelques objets du réel. Un travail systématique d’homologation et d’archivage doit donc présider à leur conservation. Ceci est le cas pour les films de cette réalisatrice dont l’œuvre filmique a le mérite d’être extrêmement concentrée dans la mesure où elle choisit de s’exprimer exclusivement dans les structures esthétiques imaginaires et de la participation des spectateurs. Abandonnant le support de la pellicule, elle s’investit dans un cinéma à faire et à défaire indéfiniment où elle réduit à l’essentiel ce qu’elle donne à imaginer afin de constituer un art qui se soustrait à toute la matérialité habituelle.

Aimer un être consiste en la distribution d’un certain nombre de petits cœurs roses découpés et munis de rubans permettant leur fixation à la boutonnière des spectateurs. Sans doute, ces cœurs portés par chacun veulent-ils signifier l’accès à un amour universel à moins qu’il ne s’agisse pour l’auteur de « clamer » son attachement pour un être particulier, restituant ainsi sur le plan de l’imaginaire les états passionnels des héroïnes qui parcourent l’histoire du cinéma. Ce film a été présenté à la Cinémathèque de Paris, en 1970, tout comme A propos de Nice, qui a également été exécuté la même année par Annie et Ben Vautier, invités à la demande de l’artiste à distribuer des brins de mimosas à l’assistance dans le cadre du 1er Festival International d’Art Infinitésimal et Sup. L’auteur réalise sur le plan de l’art imaginaire une version personnelle du film de Jean Vigo en suggérant les réminiscences des plans où l’on voit des Niçois offrir de fleurs à des passants ou encore des chiens les ramassant comme des bribes infimes et dérisoires du Carnaval de Nice. Le parallèle est d’autant plus saisissant que comme dans le film de Vigo, la réalisatrice a choisi de faire interpréter son œuvre par des protagonistes locaux. Dans L’Art Corporel, de 1977, Isidore Isou cite ce film, au même titre qu’un autre de cet auteur, In, présenté en 1973 au Festival d’Edimbourg comme une manifestation de l’Art corporel.

En 1978, elle compose Suite infinitésimale sur six réflexions esthétiques louches, une autre réalisation tout aussi particulière. Il s’agit d’une courte histoire traduite en neuf photographies montrant l’auteur vêtu des attributs caractéristiques des espions – Burberry, chapeau, lunettes noires et parapluie – au cours d’une enquête, la conduisant à surveiller subrepticement l’un de ses tableaux, qui s’achèvera par la venue d’un fantôme dont l’impossibilité à découvrir la clé de cette oeuvre, le contraindra, finalement, à disparaître dans un fondu conclusif. Toutes les icônes du film policier, d’espionnage, voire de Fantomas semblent être ici convoquées pour nous inviter à une mission qui relève de l’impossible et de l’inconcevable. C’est en songeant à ce film réalisé sous forme de séquences où l’héroïne photographiée fustige à sa façon toute l’histoire des films de ce genre, qu’Anne-Catherine Caron concevra De Marjorie Cruelle à Roman à Equarrir, une œuvre filmique policière, à partir du roman de Richard Caron, publié en 1965 aux Editions Fleuve Noir. L’ouvrage est entouré d’une jaquette jaune, rappelant la célèbre collection du Masque, mais aussi les « Gialli » italiens, et d’un revolver attaché par une cordelette qui lui sert de bandeau pour signifier, par une redondance absolue, l’arrachement de cet attribut indispensable de la fiction, puis son entrée concrète dans l’univers des particules imaginaires pour suggérer la matière filmique à inventer. La même année, Micheline Hachette réalisera, entre autres oeuvres, deux films « égyptiens », Frissons créateurs au fil du Nil qui procède au déroulement de deux bobines de fil parmi les spectateurs, et L’année dernière à Abou Simbel, au cours duquel le public, toujours actif, est, cette fois, sollicité pour altérer symboliquement l’écran par le déversement sur sa surface des sachets contenant du sable qui lui aura été précédemment distribué.

Mettant toute son énergie à la réalisation de son œuvre plastique, Alain Satié n’est intervenu que rarement dans l’art du cinéma. Jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, la littérature lettriste ne portait à son crédit qu’un seul film, Pas comme ça, conçu en 1970 selon les préceptes du cinéma ciselant et discrépant. Ce n’est que très récemment qu’il réalisera de nouvelles œuvres filmiques situées à la fois dans l’exploration de l’infinitésimal et de l’excoordisme.

Dans Le Cinéma lettriste, en 1992, Frédérique Devaux met au jour De A à Z, tout en un infinitésimal, en partie un film imaginaire publié aux Editions Psi, en 1971, sous la forme d’un livre objet. Le texte apparaissant sur l’ouvrage signale que les différents côtés du cube qui le compose comportent « un dessin, une sculpture, une photographie sonore » et, à l’intérieur, « une gravure, une pièce de théâtre, un film, un ballet, une peinture, un règlement éthique, une architecture, une étude psychokladologique, une deuxième érotique, un traité d’économie nucléaire et une photo hypergraphique ». D’une part, il semble que les éléments figurant sur les faces du cube soient bien concrets – et non à imaginer – ; d’autre part, concernant les éléments invisibles placés « à l’intérieur », à défaut de précisions supplémentaires, c’est le deuxième segment du titre qui, seul, peut nous renseigner sur le caractère virtuel de leurs contenus pluridisciplinaires.

Envisageant cette œuvre dans sa généralité, l’auteur du Cinéma lettriste explique qu’elle « illustre l’abolition des frontières entre les disciplines artistiques réinterprétées et réajustées dans l’art infinitésimal. » Pour notre part, nous pensons que seule une œuvre non inscrite explicitement dans un cadre formel donné peut, sans précision supplémentaire, se présenter comme une simple œuvre infinitésimale, alors que dans De A à Z, le texte d’accompagnement affirme que de par leur assignation dans des structures artistiques et culturelles déterminées, les œuvres infinitésimales demeurent absolument autonomes, même si elles sont toutes rassemblées dans un seul réceptacle.

En tout état de cause, nous ne nous éloignons pas des théorisations proposées par Isou dans Introduction à une esthétique imaginaire, de 1956, où il est déjà précisé que la structure ouverte à l’imagination peut se présenter comme un art indépendant, différent des arts passés ou inédits, et, également, comme la forme esthétique nouvelle susceptible d’être en tant que telle appliquée d’une manière particularisée aux cadres de chacun des arts acquis. Bien qu’indéniablement intéressante en elle-même, justement à l’égard de la pratique imaginaire, l’ambition de cette œuvre à vouloir embrasser un trop grand nombre de données distinctes semble conduire l’auteur à n’en explorer profondément aucune. De fait, parmi tous les faisceaux suggérés pour l’appréhension infinitésimale, celui qui concerne le film, bien que parfaitement en adéquation avec l’art des virtualités, n’apparaît cependant pas apporter des développements intrinsèques dans le cadre de ce genre de cinéma.

Une autre œuvre à la fois complexe et toujours étonnante est celle que François Poyet édifie depuis 1966. Lorsque je l’ai rencontré en 1972, tout en étant passionné par ses signes hypergraphiques découpés dans du polystyrène qu’il disséminait dans les expositions collectives du groupe, il s’attachait déjà à commenter, par le recours à de multiples jeux de mots et contrepèteries qui caractérisent aujourd’hui encore ses pratiques discursives, l’ensemble de ses réalisations. Dès ses débuts dans le Lettrisme, il a été fasciné par les possibilités de créations offertes par Isou et, en particulier, par les voies nouvelles que celui-ci offrait au septième art dans lequel il a réalisé de nombreux films ciselants, discrépants et hypergraphiques.

Au sujet des réalisations qu’il a choisi de faire figurer dans cette manifestation d’anti-cinéma lettriste, il s’explique en déclarant qu’il s’est également exprimé dans ce secteur, « tant sur le plan des aphonismes et des a-optismes que celui de l’art infinitésimal, supertemporel et excoordiste ; notions lettristes classiques, où néanmoins, et sans faire d’historique, on peut dire que mes créations se sont développées autour de quelques axes prédominants : des formules linguistiques homophones et polysémiques liées au cinéma, agrémentées ou non de supports spécifiques tels les écrans lumineux électroniques et les écrans à dièdres (1984) et des signes indépendants, selon ma conception de l’hypergraphie tridimensionnelle modulaire, dans des séances multimédia (…) où l’on a, par ailleurs, pu voir mes anamorphographies – faux codes-barres ; écritures étirées que l’on ne saisit qu’en inclinant le support pour écraser la perspective –, ainsi que mes cryptographies. » Pour lui, ses films « se résument souvent à leur titre éponyme. » On ne peut pas mieux définir son œuvre et, pour la circonstance, il a choisi d’être représenté par quinze petits films organisés en deux sections. Il explique lui-même ce parti pris de la manière suivante : « Chaque nouveau lieu d’intervention a ses contraintes particulières qui impliquent de présenter de nouvelles et d’adapter d’anciennes œuvres filmiques. Les vitrines (il fait allusion à celles de la salle d’exposition de la Villa Cernigliaro) restreignent l’espace et interdisent toute manipulation concrète par les spectateurs, mais autorisent des manipulations mentales propres à reconstituer des ensembles cohérents et pertinents à partir de fragments et de modules spécifiquement ordonnés. Par exemple, le spectateur doit reculer, se rapprocher ou incliner sa tête pour comprendre ce qu’il voit. Cette opération mentale est facilitée par des indices de similitudes de formes, de graphiques, de couleurs, de polices de caractères et de tailles pour les formules linguistiques imprimées sur les cartouches ou phylactères. » En conséquence, il précise que ses « films infinitésimaux et excoordistes qui se résument à leur titre ont été, pour des nécessités pratiques, mécanisés et adaptés sous forme de dièdres ou de badges, insérables dans des vitrines. Leurs supports sont, par principe, libres d’agencements ; leur logique sous-jacente peut en être perturbée ».

En effet, à la vision de ce qui pourrait être des séances filmiques, le spectateur voir dérouler devant ses yeux une série d’énoncés comportant les jeux de mots familiers à l’auteur qui sont donnés pour autant de films potentiels que le cinéphile pourra imaginer par leur déchiffrement. On retrouve ici la signature typique et ésotérique de Poyet qui fait passer son auditoire alternativement de l’incompréhension au sourire et au rire, un peu comme à la lecture des répertoires de films ou des programmes mensuels des salles de cinéma.

Rappelons que Poyet est notamment l’auteur de Lady-style 82 qui, dans le même esprit de recherche, s’offre aux spectateurs à partir d’une grande toile noire découpée en forme de pellicule et sur laquelle s’inscrivent des formules linguistiques qui sont toutes des mots d’esprit en hommage au cinéma.

Si l’univers esthétique de Jean-Pierre Gillard est également énigmatique, de plus il procède du merveilleux. Entré dans le groupe lettriste en novembre 1966, c’est dès l’année suivante qu’il s’approprie la lettre psi, élue par lui comme son unique signe de prédilection. Il l’explorera, en l’expliquant, en 1972, dans Lettrisme et hypergraphie, en tant que « démarche infinitésimale, structure hypergraphique évolutive qui permet de réunir en un même développement les hypostases amplique et ciselante de l’art, jusqu’à l’infinitésimal ». Cet élément récurrent accompagnera l’ensemble des œuvres visuelles qu’il créera par la suite et où il lui arrivera, souvent, d’introduire une note fondamentalement merveilleuse, comme c’est le cas, par exemple, dans Des psis dans les cheveux (1977) où il fait tenir la lettre grecque entre les mains d’une héroïne de Walt Dysney.

Dans l’art cinématographique l’on se souvient de son film ciselant à pellicule, Le rameur, l’île et l’Inca, de 1970, notamment présenté la même année à la Cinémathèque de Paris, dans lequel la couleur, indépendante du support filmique, est produite par une lanterne rouge promenée lors de la projection. En dehors de la création de la colonne sonore accompagnant une œuvre cinématographique de Pierre Jouvet, c’était là, à notre connaissance, son seul film et, aujourd’hui, datés de 2009, il nous propose deux supports narratifs présentés sous la forme de jouets rappelant le monde de l’enfance. L’immobilité, ainsi que l’aridité profonde qui s’en dégage semble nous plonger dans un paysage désertique, presque faulknérien. Malgré leur différence qui relève, comme toujours chez Gillard, de la subtilité, les deux œuvres sont fort similaires dans leur apparence. Ces réalisations « jumelles » basées sur des mêmes données utilisent ironiquement et tendrement des personnages de playmobil, ces collectors chéris par les enfants de la société de consommation des années soixante-dix. Il faut insister sur la similitude de la mise en scène qui n’est qu’apparente. La première, La cabine de cinéma infinitésimal, définie comme infinitésimale, pose un personnage masculin à la barbe blanche ouvrant une cabine de projection qui semble suspendue dans le néant et où, comme nous le précise l’auteur, celui-ci s’apprête à introduire un psi bleu, dans un décor où l’on apercevoir dans un récipient un nouage de corde presque menaçant. Le spectateur reste dans l’attente de ce geste et saisit l’aspect immuable d’une scène dont on ne sait si elle est irréelle ou bien rendue imaginaire par la notation introduite dans la légende. Ce signe, en forme d’éternité, devrait se manifester tel un miracle, une apparition ou un oracle, comme une bienvenue suprême des mouchoirs.

Le même mystère entoure la deuxième saynète, cette fois-ci plus terrestre, plus champêtre et même rendue familière par la présence de divers légumes introduits dans le panier. A proximité d’une cabine absolument identique sur laquelle est énigmatiquement perché un lapin, un autre projectionniste semble se préparer à réaliser l’installation de liens pour attacher le psi enfin apparu. Le bleu de Giotto qui recouvre ce signe, contrastant avec la couleur des personnages, fait immédiatement penser aux visions mystiques relatées par les peintures religieuses du Moyen-Age. Mais cette fois-ci, loin de toute liturgie, les spectateurs ne sont censés assister qu‘à une séance de cinéma excoordiste, séance que l’attachement de l’élément central nous suggère. L‘attente de l’apparition du psi, ainsi que celle de l’amarrage des liens, entre de plain-pied dans l’imagerie poétique de Gillard et fait songer à un autre de ses personnages, figurant dans Looking to the future, qui accueille délicatement ce même signe avec la légèreté de la pluie d’or des Danaïdes. Je ne sais si ce que l’artiste appelle La cabine de cinéma excoordiste possède une justification cachée dans la structure formelle qu’elle souhaite illustrer, mais elle n’en reste pas moins envoûtante et très attachante.

Notons encore que, dans un esprit analogue, ce même auteur a réalisé, également la même année, Le Sommeil, composé de deux séquences filmiques, l’une infinitésimale, l’autre excoordiste, qui s’organisent dans ces deux dimensions formelles autour de sa lettre fétiche disposée, cette fois, dans un lit miniature.

C’est en 1973 alors qu’elle se trouvait, dans la file d’attente, mêlée aux spectateurs d’une séance sans doute mémorable de la Cinémathèque du Palais de Chaillot, qu’Anne-Catherine Caron prit conscience de la puissance du cinéma infinitésimal. Seule, isolée parmi des cinéphiles, elle se surprit à imaginer leurs discussions possibles, sans doute en rapport avec le cinéma, sur lesquelles se superposaient son propre imaginaire filmique et les concrétisations dont elle rêvait depuis sa découverte de cette structure formelle inventée par Isidore Isou. A sa sortie, elle en rédigea une description sur quelques feuillets qu’elle considéra comme son premier film qui sera conservé comme un « secret ».

Après une participation, dans les années 1973-75, à un projet de film ciselant avec Mona Filières et Pierre Jouvet dont elle conserve les traces, et consacré un temps important à son œuvre plastique et romanesque, durant ces mêmes années – notamment stimulée par la présence à ses côtés de Jean-Pierre Gillard, François Poyet ou Gérard-Philippe Broutin (dont on peut d’ailleurs citer le drolatique film ciselant Coupure, de 1971) –, et par la suite, elle a également conçu plusieurs projets d’œuvres filmiques de différentes sortes. Mais c’est plus précisément à partir des années 2000 qu’elle concentrera son action sur le cinéma infinitésimal et excoordiste. Ce fut notamment le cas avec Remake du Rendez-vous des amis, présenté, en 2004, dans le cadre du IVe Festival d’Art Infinitésimal et Sup, mais c’est certainement dans Les petits riens filmiques, ensemble de films infinitésimaux faisant partie de l’œuvre Le E de Etre et le A de Avoir, de 2006, qu’elle résume au plus près, semble-t-il, la réalisation matérielle de cette démarche. Cette œuvre a été conçue la même année sur du papier calque en fonction d’une mallette conservée depuis l’enfance de l’artiste et dont elle a pris possession plus tard pour retranscrire les éléments infinitésimaux sur des transparents qu’elle contenait. L’intérêt de cette réalisation, comme d’autres de l’auteur, réside certainement dans le choix délibéré de mécaniques lui ayant appartenu, des effets personnels dérisoires, mais prégnants, généralement du passé, qu’elle élit pour les transformer en des vecteurs où elle appelle le spectateur à se remémorer des lieux comme des objets, constituant une sorte d’archéologie de la mémoire personnelle. Les films que chacun d’entre nous fait défiler dans sa tête et dont l’évocation des effets attachés à l’individu permet les associations de réminiscences de nombreux souvenirs. Un cinéma imaginaire basé sur un petit musée personnel d’objets banals qui renvoie l’amateur à convoquer sa propre élémentique pour nourrir sa rêverie.

L’oscillation entre une thématique pseudo biographique et l’hermétisme absolu d’un épurement maximal se manifeste également dans deux œuvres excoordistes jumelles qu’elle réalise en 2004. Il s’agit de Autour des échos multiples du silence, où s’expriment les rapports de l’infiniment audible et de l’infiniment inaudible, constitutif de l’accompagnement sonore de l’écoulement de l’image, et de son parallèle, Corrélations avec l’éternité, présentée, en 2004, à la Galerie Balestrini d’Albisola, où la plus minuscule image s’associe, pour l’éternité, à la plus immense imaginable. Ce dernier film, développé sur vingt mètres de bandes de papier et accroché dans un long déroulement sur des cimaises, intègre des notations numériques, mathématiques, alphabétiques et iconographiques. Toutes ces indications renvoient à la multiplication et à la démultiplication des corrélations entre des images filmiques concrètes ou potentielles.

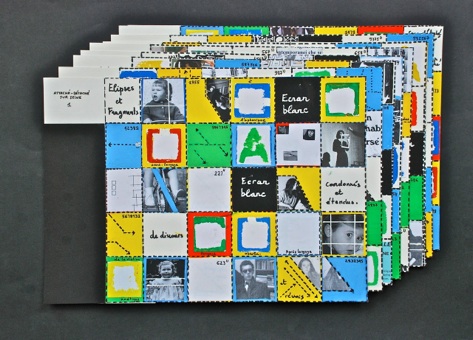

En 2005, Anne-Catherine Caron réalisait Attaché-Détaché sur Seine, un film excoordiste « autobiographique » composé de dix séquences, présenté la même année à la Galerie Et-Web. Le déroulement des différents plans figure des éléments fragmentarisés d’images « carrésiques », notamment des éléments à thématiques biographiques, entrecoupés d’annotations recouvrant les différentes stratifications discursives filmiques proposées pour symboliser une vie jalonnée d’attachements, de détachements et de rattachements multiples et divers touchant des personnes, des choses, des idées – qui reconduisent toujours au point de départ.

Les touts et les Riens du film à réaliser, de 2007, une réduction ironique des matériaux traditionnels du cinéma, et, Canevas de mon film idéal, de 2008, une représentation marine qui n’est pas sans rappeler les Petits paysages paisibles de Roland Sabatier, s’ajoutent à ces infimes résidus filmiques que cette artiste tente d’aligner dans la structure des images cinématographiques imaginaires. Son dernier film De Marjorie Cruelle à Roman à Equarrir, de 2009, illustre également cette expression formelle en établissant une jonction entre le titre d’un roman policier antérieurement écrit par son père et son Roman à Equarrir qui livre, en 1978, l’une de ses clés de lecture par l’insertion d’une explication dans cette œuvre filmique policière invitant les spectateurs à imaginer les trames les plus noires et les plus érotiques du cinéma virtuel et inconcevable.

Né en 1985, Damien Dion a découvert le Lettrisme en 2006 à l’occasion de la manifestation « Le tas d’esprit » dans laquelle différents acteurs de ce mouvement étaient impliqués. En 2007, la Galerie-du-Sac-de-la-dame décide de présenter ses premiers travaux réunis sous le titre Les Repères. Dans le domaine cinématographique, il a réalisé jusqu’à présent trois films dont Photodafé, en 2009. A son sujet, le jeune artiste déclare qu’il « s’incarne dans un jeu de mots afin de mettre en avant la destruction de la photographie par le feu ». En effet, ce film se matérialise en la présentation d’un petit cendrier transparent dans lequel nous pouvons apercevoir de la cendre, quelques fragments de photographies et de pellicules calcinées. Il est défini par l’auteur comme une œuvre pyrothanasée . « Ce qui m’intéresse, nous dit-il, c’est d’anéantir les composants de ce qui fait normalement un film. Comme le cinéma est un écoulement de photographies, j’ai choisi de détruire ces éléments de base et de les réduire littéralement en cendre. Je connais essentiellement l’œuvre cinématographique de Sabatier et un peu moins celles d’Isou et de Lemaître. D’une manière générale, en m’intéressant aux lois de l’amplique et du ciselant, la forme destructive m’a fasciné et j’ai eu le désir de l’explorer à mon tour dans l’hypergraphie ou dans l’infinitésimal. »

On ne peut manquer de trouver un charme infini à cette destruction par le feu qui s’inscrit dans le droit-fil de La Plastique pyrique proposée par Isou en 1962. Elle peut également s’apparenter, du moins dans son esprit, à des réalisations conçues par Maurice Lemaître, comme notamment, L’Irrésistible, de 1986, présentée à la Galerie de Paris en 1991, dans son exposition Film-objet et, sur un plan plus large, à d’autres, peut-être plus nombreuses, de Roland Sabatier dont une partie de l’œuvre se concentre résolument dans la polythanasie esthétique appliquée non seulement à l’ensemble des formes nouvelles de cinéma mais également à d’autres cadres artistiques et dont il rend compte dans son ouvrage Situation de mes apports dans la polythanasie esthétique (1969 – 1974).

Ce bref aperçu des expressions limitées aux œuvres proposées dans le cadre de cette exposition et aux documents du catalogue n’a pas l’ambition d’embrasser la totalité des réalisations de l’anti-cinéma lettriste. A travers la diversité des productions offertes et la réitération d’un parti pris qui, par les divers auteurs présents, ratifie l’approche de ce type de cinéma, nous tentons ainsi de formuler une amorce de réflexions sur le sujet, dont nous espérons qu’elle suscitera l’éclosion de recherches plus vastes ainsi que la naissance d’initiatives élargies.

Anne-Catherine Caron, Juillet 2009.

Texte publié dans L’Anti-cinéma lettriste, 1952-2009 – Choix d’œuvres à l’occasion de l’exposition portant le même titre réalisée du 24 octobre au 29 novembre 2009, à la Villa Cernigliaro de Sordevolo. Ed. Zero Gravità, 2009, Sordevolo. Légende de la reproduction : Attaché-Détaché sur Seine, 2005. Film excoordiste autobiographique réalisé par Anne-Catherine Caron

Anne-Catherine Caron, Juillet 2009.

Il convient d’intégrer à ce Panoramique l’existence du cinéma exigeant et complexe d’Hugo Bernard, entré dans le groupe lettriste en 2013. Nous pouvons, notamment, évoquer l’exploration excoordiste, Entrelacements, dont l‘avant-première a eu lieu le 6 mai 2017 à la Confrèrire à Paris, étourdissante de notre point de vue, une sorte de course-poursuite dans les rattachements et les détachements foisonnants des particules imagées ou non imagées. Ajoutons à cela, le commentaire suivant que l’auteur de cet article avait publié dans Les Enfants de Créatique le 28 avril 2017 :

« Course, Poursuite, Entr'acte.

Un suspens en de nouvelles coordonnées fourmillantes enchâssées dans un Bonjour suprême à cette étrange beauté mouvementée. »

Paris, juin 2017

LE FILM EN EXPOSITION COMME

FIN DES CINEMAS

par Anne-Catherine Caron

“ Le cinéma passe d’une phase mobile à une phase immobile. Il cesse alors de bouger et arrive même à se fixer. A un certain moment, le cinéma prendra complètement le contre-pied de ses anciennes agitations. On dira que le cinéma est devenu l’anti-mouvement du cinématographe ”. Par cette formulation d’Isidore Isou apparue dans Esthétique du cinéma (1), l’on voit se dessiner, au-delà de son film de 1951, Traité de bave et d’éternité, la voie que devra désormais emprunter le développement créateur de cet art. Comme la poésie ou la peinture avaient été contraintes de renoncer à leurs valeurs, le cinéma devait, pour évoluer, se manifester à travers de mêmes renoncements. En 1951, encore, il lui manquait l’équivalent des configurations dévoilées par Baudelaire ou par Monet qui annonçaient la venue d’arrangements encore plus surprenants de Mallarmé, Tzara, Picasso et Duchamp. Pour l’art de l’écoulement des reproductions visuelles et sonores, le moment charnière de cette continuité est représenté par le Traité de bave et d’éternité dont le mérite fondamental vise à expulser l’anecdote banalisée par le recours au montage discrépant. Dissociant irrémédiablement les valeurs du son et de l’image, chacun des composants filmiques trouvera dans cette libération de multiples chances d’édifier en toute indépendance les organisations formelles attendues par l’évolution du cinéma. La photographie, banalisée des Frères Lumière à Buñuel et Man Ray, ne pouvait, dès lors, subsister qu’à travers les offres altérées et désagrégées de la photo ciselée. Désormais, le cinéaste sera d’autant plus grand qu’il meurtrira, lacérera, torturera la photo devenue insupportable. Le son, lui aussi autonomisé, détaché des contraintes du sujet, pourra se déployer dans l’ensemble des différents types prosodiques innovés par l’art du roman. A terme, ces rétrécissements ne pourront immanquablement aboutir qu’à la destruction du cinéma qu’Isou lui-même concrétisera, dès 1952, par la proposition du Film-débat réduit aux seules discussions des spectateurs sur une œuvre potentielle.

A partir de cet acte déterminant pour l’évolution du cinéma, s’est constituée une pratique neuve dans laquelle de multiples protagonistes se sont reconnus. Leurs expressions anti-filmiques ou “ expérimentales ” verront le jour, dans un premier temps, au sein de l’école du créateur du Lettrisme, avec Lemaître, Wolman, Dufrêne, Debord, puis au-delà d’eux, avec des individualités nombreuses, d’où émergent Mekas, Anger ou encore Brakhage. Cette filiation compte également des cinéastes comme Godard, le Resnais de Marienbad ou encore Duras, pour ne citer que quelques noms. Tous ont manifesté à des titres et des degrés différents les richesses établies à partir de la fracture isouienne.

On peut même affirmer que le bond en avant incarné, à son époque, par le Traité aura permis, ou au moins facilité, la redécouverte d’œuvres demeurées interdites ou “ perdues ” qui lui étaient antérieures, émanant d’acteurs des mouvements constructivistes, dadaïstes ou surréalistes dont l’audace des œuvres consistait, sans modifier l’ordre cinématographique établi, à introduire la modernité formelle inventée dans d’autres arts.

Dans cet avant et cet après de la révolution discrépante, il n’en reste pas moins que le cinéma continue à recourir à son outillage premier en ne dépassant jamais le bouleversement incarné en 1951 par le film d’Isou, dont souvent, sur la photo ou dans le montage, certains ont trouvé la source de leur inspiration.

L’accomplissement réel du cinéma vers le pôle extrême de sa destruction a été proposé par ce même auteur, dès 1952, avec le Film-débat. C’est lui, toujours, qui, avec des œuvres comme Film sur un film (1970) ou Pour la Société paradisiaque (1972) concrétisera des degrés intermédiaires de cette déchéance. A sa suite, seuls quelques créateurs du groupe lettriste radicaliseront encore cette démarche : occultant une à une les valeurs spécifiques du film, leurs propositions tendront, au dehors de toute projection, à l’exposition de composants vides, considérés hors de tout échelle visant à l’écoulement temporel. Ce sont surtout Lemaître et, peut-être plus encore, Roland Sabatier, qui marqueront cette dimension. Leurs œuvres qui valent pour un anti-cinéma ont pour caractéristique commune de substituer à la projection une exposition. Elles s’offrent immobiles, dans leurs déchéances statiques et figées, découvrant leurs valeurs soustraites à un public auquel finalement plus rien, ou presque rien, ne sera montré. Une idée en sera donnée par les films Narrations et Episodes (1969) de Sabatier qui détruisent le montage pour limiter l’œuvre à la simple présentation de bobinots, par Regrets (1978) qui réduit la matière filmique à des scénarios avortés, ou encore par Le film (n) est (plus qu’) un souvenir (1975), où affiches de films et magazines, projecteurs et clap, figurent les traces d’une œuvre, sans doute, jamais réalisée. D’une manière rigoureuse, ainsi se sont construites les négations dont Isou rêvait dans son Esthétique du cinéma.

Si le cinéma doit mourir, ce sera de l’accumulation de rétrécissements et non de son déplacement vers une surenchère technologique, “ vidéotesque ”, ou une thématique ouverte au subversif, au politique ou au désenchantement.

Arrivé à ce stade, c’est par d’autres moyens que le septième art devait se poursuivre. Dans un premier temps, à partir de 1950, il embrassera la forme hypergraphique qui substituait à l’ancienne reproduction les arrangements illimités de notations sonores et visuelles empruntées à tous les systèmes d’écriture. En 1956, il se prolongera dans la forme infinitésimale fondée sur les signes imaginaires ou virtuels, pour se dépasser, dès 1992, dans la forme excoordiste, préoccupée par l’organisation des extensions et des coordinations des infra et supra particules filmiques. Ces expressions devaient s’appuyer sur des moyens de réalisation inédits contenus dans la méca-esthétique intégrale et dans le cadre supertemporel fondé sur l’intégration totale et illimitée de l’intervention des cinéphiles dans la réalisation des œuvres.

Si le cinéma discrépant ne représente que la phase “ moderne ” d’une forme de cinéma, les trois expressions qui lui font suite proposent chacune d’autres formes de cet art dont les approfondissements marqués par des réalisations spécifiques nécessitent l’exploration aussi bien “ classique ” que “moderne ”. La méca-esthétique et le cadre sup, élargissant le champ des matériaux, permettent de dépasser les supports acquis du cinéma. Ainsi, déjà en 1952, avec Amos, Isou proposait un film hypergraphique par les moyens d’un livre, tandis que dans Quelque chose de plus (1970), Sabatier exhibait un paquet de revues déchirées. Sur le plan du cinéma, Isou, le créateur de cette structure, homologuait, dès 1960, une série de films imaginaires et sup consistant à mettre à la disposition du public de la pellicule et des matériaux en rapport avec des images et des sons. Hachette, Poyet, Broutin, Satié ont exploré cette esthétique qui restera marquée surtout, en dehors d’Isou, par les réalisations innombrables de Lemaître et Sabatier qui ont créé dans cette expression des œuvres emblématiques. Certains de ces artistes s’engageront, à partir de 1992, dans l’application de l’excoordisme au cinéma. C’est dans le cadre de cette nouvelle structure que Caron réalisera Corrélations avec l’éternité (2004) qui conjugue les infinis des infinis sur le déroulement d’une installation murale.

Plus que de répertorier les œuvres de ce cinéma déchu et a fortiori de les analyser ou de dénombrer par le détail leurs richesses formelles, il s’agissait, ici, d’établir les lignes par lesquelles de telles réalisations, qui surmontent la figure archétypale du cinéma, pouvaient justifier leur existence.

De fait, “ c’est dans le débordement de ce qui était que ces films ne ressemblent plus à des films, au sens où on l’entend couramment, car ce cinéma est un cinéma en limite ou en dehors du cinéma et cela pour vouloir être un cinéma autre convoquant sans cesse le spectateur plus à l’aventure intellectuelle qu’à la contemplation. ” (2)

Anne-Catherine Caron, juin 2004

1) Revue Ion, Centre de création, 1952.

2) Gérard Bermond, Le Cinéma sur le mode de ne pas l’être de Roland Sabatier, in Une histoire du cinéma d’avant-garde et expérimental en France. Ed. Cinémathèque française/Mazzotta, 2001.

Texte publié pp. 172 -173, in Figures de la Négation – Avant-Gardes du Dépassement de l’art , Ed. Paris Musée , Paris, 2004, en relation avec l’exposition Après la fin de l’art (1945 – 2003) au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole.

ECRITS SUR LE CINEMA